المفعول به

تعريف المفعول به

المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل.

مثل قول النبي ﷺ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

فنجد أن لفظ «القرآن» مفعول به، بينما الفاعل ضمير مستتر تقديره «هو»، والمفعول هو الذي يقع عليه الحدث أو الفعل أي: «تعلم». كذلك الضمير هاء الغائب المتصل بالفعل «علمه» فهو ضمير مبني في محل نصب مفعول به.

وقد يكون الفعل مسبوقاً بنفي، مثل قول الشاعر:

أخِي لَنْ تَنَالَ العِلْمَ إلا بستة

سأنبيك عَنْ تَفْصِيلها ببيان

ذكاء، وحرص، وَاجْتَهَادٍ بُلْغَةٍ

وَصُحْبَةِ أَسْتَاذ، وَطُول زَمَانِ

فلفظة «العلم» مفعول به منصوب وعلامة نصبها الفتحة، والفعل الذي ينصب المفعول مسبوق بنفي وهو: «لن تنال».

صور المفعول به

للمفعول به صور كثيرة فقد يكون استما ظاهرا، وقد يكون ضميرًا متصلا، وقد ضميرًا منفصلا، وإليك التفصيل:

المفعول به اسم ظاهر

حيث يكون المفعول به استما ظاهرا مذكورًا.

(۲) كل قول النبي ﷺ : «لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبَسَةَ الرَّجُلِ، الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبُهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».

فالمفعول به «الرجل» اسم ظاهر منصوب وعلامة نصبه الفتحة".

(۲) المفعول به ضمير متصل

حيث يكون المفعول به ضميرًا متصلا: «ياء المتكلم - ما الدالة على المفعولين - كاف الخطاب - هاء الغائبة.

مثل: «كرمتني الجامعة - أفادنا الأستاذ - رحمك الله - سامحه الله .

فالضمائر: دياء المتكلم نا المفعولين كاف الخطاب ماء الغائب، المنفصلة بالأفعال: كرم - أفاد - رحم - سامح على الترتيب فهذه الضمائر المتصلة تعرب مفعولا به، أي ضمير مبني في محل نصب مفعول به.

(۳) المفعول به ضمیر منفصل

يكون المفعول به ضميرًا منفصلا: إياي - إيانا للمتكلم» - إياك - إياك - إياكما -إياكم - إياكن للمخاطب» - إياه - إياها - إياهما - إياهم - إيا من اللغائب».

مثل: «يا طلاب العلم إياي أحبهم - إيانا أحببتم - إياك أحبت - إياك احترمت -

إياكما احترمت - إياكم احترمت - إياكن احترمت - إياها احترمت - أياها احترمت -

إياهما احترمت - إياهما احترمت - أيا من احترمت.

فالضمائر : «إياي - إيانا - إياك - إياك - إياكم - إياكم - إياكن - إياه - إياها - إياهما -

إياهم - إياهن كلها ضمائر في محل نصب مفعول به.

ومنه قول الله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

فالضمير «إِيَّاكَ» مفعول به، وهو ضمير منفصل.

تعدد المفعول به

قد يكون في الجملة مفعول به واحد أو مفعولان أو أكثر وذلك راجع إلى طبيعة الفعل: فقد يكون الفعل متعديًا لمفعول به واحد وقد يكون متعديا لأكثر، وإليك التفصيل:

( أ ) أفعال متعدية المفعول به واحد

مثل قول النبي : «إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ .

ف جنازة مفعول به للفعل: اتبعتم.

وقول الشاعر :

الأم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبا طيب الأعراق

فالضمير «الهاء» المتصل بالفعل أعددتها ضمير مبني في محل نصب مفعول به

والفاعل ضمير متصل، وهو تاء الفاعل.

وكذلك «شعبا» فهو مفعول به للفعل «أعددت».

والفعلان هنا كل منهما قد تعدى إلى مفعول به واحد.

(ب) أفعال متعدية المفعولين

حيث تنصب هذه الأفعال مفعولين، قد يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وقد لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وإليك التفصيل:

1- أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر

هذه الأفعال تدخل على المبتدأ أو الخبر فتنصبهما كمفعولين، ويسمى المبتدأ مفعولا أولا، ويسمى الخبر مفعولا ثانيا.

وهذه الأفعال هي : «ظَنَّ - حَسِبَ - زَعَمَ - جَعَلَ - رَأَى - عَلِمَ - خَالَ - وَجَدَ -أَلْفَى - اتَّخَذَ - حَوَّلَ - صَيَّرَ - رَدَّ - عَدَّ - اتَّهَمَ - عَرفَ».

مثل : ظن الطالب النجاح سهلا .

ظن : فعل ماض مبنى على الفتح.

الطالب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة.

النجاح: مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.

سهلا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ونجد أن المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر «النجاح سهل».

ومثل قول الله: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [الكهف: ١٨].

الضمير في «وَتَحْسَبُهُمْ» مبنى في محل نصب مفعول به أول.

أَيْقَاظًا : مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومنه قول الشاعر :

رباحا إذا ما المرءُ أَصْبَحَ ناقلا

حسبت التقى والجود خَيْر تجارة

فقوله: حسبت التقى خير تجارة به مفعولان

التقى مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.

خير: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وحذف التنوين للإضافة.

ومثل: زعم قوم الحرير مباحًا للرجال.

الحرير : مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

مباحا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومنه قول الشاعر:

زَعَمَ السُّفُور والاختلاط وسيلة

لِلْمَجْدِ قَوْمٌ فِي المَجَانَة أُغْرِقُوا

السفور : مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

وسيلة: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمفعولان قد تقدما على

الفاعل وأصله : زعم قوم السفور والاختلاط وسيلة للمجد.. إلخ.

مثل قول الله : ( أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَانًا ﴾ [المرسلات : ٢٥].

الأَرْضَ : مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

كِفَاتًا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل : رأيت الصدق منجيا.

رأيت: فعل ماض مبنى على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل.

الصدق: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

منجيا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

فتجد أن «رأى» بمعنى «علم واعتقد، فإذا كانت كذلك فتنصب مفعولين.

وكقول الشاعر :

رأيت الله أَكْبَرَ كُل شي؟

محاولة وأكثرَهُمْ جُنُودًا

ولا فرق أن يكون اليقين بحسب الواقع، أو بحسب الاعتقاد الجازم، وإن خالف الواقع، لأنه يقين بالنسبة إلى المعتقد، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: ( لهُمْ يَرَوْنَهُ بعيدًا وَتَرَنَهُ قَرِيبًا ﴾ [المعارج: ٦، ٧]. أي: إنهم يعتقدون أن البعث ممتنع، وتعلمه واقعا.

وإنما فسر البعد بالامتناع؛ لأن العرب تستعمل البعد في الانتفاء، والقرب في الحصول.

ومثل «رأى» اليقينية «أي: التي تفيد اليقين» «رأى) الحلمية التي مصدرها «الرؤيا» المنامية، فهي تنصب مفعولين؛ لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن، مثل قول الله : ( إِنِّي أَرَيْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) [يوسف: ٣٦) ، فالمفعول الأول ياء المتكلم، والمفعول الثاني جملة أعصر خمرا.

فإن كانت «رأى» بصرية، أي بمعنى أبصر ورأى بعينه»، فهي متعدية ! واحد، مثل «رأيت الحارس واقفا أمام البيت». إلى مفعول به

الحارس: مفعول به، «واقفًا) حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة، وليس مفعولا ثانيا، لأن الرؤية بصرية.

ومثل قول الله: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ تَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

عَلِمْتُمُوهن : فعل ماض مبنى على السكون؛ لاتصاله بتاء الفاعل أي «أنتم» والضمير «هن» في محل نصب مفعول به أول.

مُؤْمِنَاتٍ: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم.

ومثل قول الشاعر :

عَلِمْتُكَ مَنَّانًا فَلَسْتُ بِآمل

نَدَاكَ وَلَوْ ظَمْأَنَ غَرْثَانَ عَارِيا )

الضمير «الكاف» المتصل بالفعل علمتك» مفعول به أول.

منانا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

فنجد أن «علم» بمعنى «اعتقد لذا نصبت مفعولين. أما إذا كانت بمعنى «عرف كانت متعدية إلى مفعول واحد، مثل: «علمت الأمر»، أي: عرفته، وإن كانت بمعنى شعر وأحاط وأدرك تعدت إلى مفعول واحد بنفسها أو بالياء، مثل: «علمت الشيء وبالشي.

ومثل: وجدت الصديق وفيا.

الصديق : مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

وفيا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

و مثل : ألفيت الكتاب مفيدًا.

الكتاب: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

مفيدا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل قول الله: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

إِبْرَاهِيم: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وحذف التنوين؛ لأنه

ممنوع من الصرف.

خلیلا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل : صَيَّرت الورق كتابًا. بمعنى «حول».

الورق: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

كتابا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل قول الله : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

يَرُدُّونَكُم: مضارع رد، والكاف: مفعول به أول.

كُفَّارًا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل قول الشاعر:

فلا تَعْدُدِ الْمَوْلَى شَرِيكَكَ فِي الغِنى

ولكنَّمَا الْمَوْلَى شريكك في العدم

فقوله «فلا تعدد مضارع مجزوم وماضيه «عد».

المولى: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.

شريكك مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

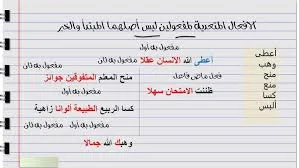

أفعال متعدية تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر

كَسَا - أَلْبَسَ - أَعْطَى - مَنَحَ - سَأَلَ - مَنَعَ - عَلَّمَ».

مثل: كسا الله الطائعين نورا.

الطائعين : مفعول به أول منصوب وعلامة نصبها الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.

نورا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر، إذ لا يفهم لهما معنى عند تجريدهما من الجملة، ولا تستقيم الجملة على أنهما مبتدأ وخبر.

ومثل : ألبست الفقير ثيابًا.

الفقير: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ثيابا : مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل : أعطيت السائل صدقة.

السائل : مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

صدقة: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل : منحت المتفوق جائزة.

المتفوق : مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

جائزة: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل : منعت الكسلان التنزه.

الكسلان مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

التنزه مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل : علمتُ زيدًا الأدب.

زيدا: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

الأدب: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

(ج) أفعال متعدية لثلاثة مفاعيل

هي أفعال في الأصل تنصب مفعولين، ولكن يمكن أن تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل

بدخول همزة التعدية عليها أو بتعدية الفعل.

وهي أرى - أعلم - نبأ - أنبأ - خبر - أخبر - حدث».

مثل قول الله : ( كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ )

فالهاء في «يريهم» مفعول به أول.

أعمالهم: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

حسرات: مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبة الكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم.

وقوله تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾ [الأنفال: ٤٣].

فالكاف: مفعول به أول هي الكاف المتصلة بالفعل «يرى».

والهاء مفعول به ثان هي الهاء المتصلة بالفعل «يرى».

قلیلا: مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل : أخبرت الطالب الامتحان سهلا.

الطالب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

الامتحان: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

سهلا : مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

مثل : أَعْلَمْتُ محمدًا الشمس ساطعة.

محمدًا: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

الشمس : مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ساطعة: مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

المفعول به مصدر صريح أو مصدر مؤول

حيث يكون المفعول به صريحا أو يكون مصدرا مؤولاً مكونا من الفعل وحرف مصدري قبله، ويتم تأويل المصدر المؤول إلى مصدر صريح، وإليك التفصيل.

( أ ) المفعول به مصدر صريح

يأتي المفعول به مصدرا صريحا مذكورًا في الكلام.

مثل قول النبي ﷺ : «لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجُلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ) .

لعن: فعل ماض مبنى على الفتح.

الله : فاعل مرفوع وعلامة رفعة الضمة.

المخنثين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم، والمفعول به هنا صريح وليس مؤولاً.

(ب) المفعول به مصدر مؤول

يأتي المفعول مصدرًا مؤولاً من الفعل مع حرف مصدري قبله، ويتم تأويله في محل نصب مفعول به.

مثل قول الله : ( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا ميْلاً عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٢٧].

فالمصدر المؤول «أن يتوب» في محل نصب مفعول به والتقدير: والله يريد التوبة عليكم.

والمصدر المؤول «أن تميلوا» في محل نصب مفعول به، والتقدير:

ويريد الذين يتبعون الشهوات ميلكم ميلا عظيما.

حذف فعل المفعول به

يجوز حذف الفعل، ويبقى المفعول به دون فعل بشرط ألا يترتب على حذف الفعل لبس بالمعنى.

مثل قول الله : ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ﴾ [النحل: ٣٠].

فتجد أن: «تخيرا مفعول به لفعل محذوف تقديره أنزل ربنا خيرا.

وحذف الفعل هنا جوازا، حيث يجوز حذفه، ويجوز ذكره، غير أن الفعل قد يحذف

وجوبا في مواضع، منها:

١- الاشتغال

٢ - المنادي.

الإغراء والتحذير.

- الاختصاص.

تمارين وأمثلة على المفعول به

امثلة على المفعول به

- كتب الطالب الواجبَ.

- أكل الرجلُ التفاحةَ.

- حفظتُ القصيدةَ عن ظهر قلب.

- ألقى الخطيبُ الكلمةَ أمام الجمهور.

- نظف العاملُ الشارعَ.

- أجاب الطالبُ السؤالَ بسرعة.

- شاهدتُ المباراةَ في التلفاز.

- أرسل المديرُ الرسالةَ إلى الموظفين.

- علمتُ الخبرَ من صديقي.

- أحب الأطفالُ اللعبةَ الجديدة.

تدريب على المفعول به

- حدد المفعول به في الجملة التالية:

"غسل الطفلُ الملابسَ." - استخرج المفعول به من الجملة:

"شرح المعلمُ القاعدةَ بوضوح." - أكمل الجملة بمفعول به مناسب:

"اشتريتُ ____ من السوق." - حوّل الجملة إلى صيغة المبني للمجهول:

"كتب الكاتبُ الروايةَ." - اختر الإجابة الصحيحة: المفعول به في الجملة "سمع التلميذُ النشيدَ" هو:

- التلميذُ

- النشيدَ

- سمع

تمارين على المفعول به المعتدى لمفعولين وثلاثة مفاعيل

- حدد المفعولين في الجملة:

"أعطى المديرُ العاملَ مكافأةً." - حدد المفاعيل الثلاثة في الجملة:

"أخبرتُ المعلمَ الطلابَ النجاحَ." - أكمل الجملة بمفعولين مناسبين:

"حسبتُ ____ ____." - اختر الجملة التي تحتوي على مفعولين:

- أعطيتُ الفقيرَ مالًا.

- أكل الولدُ التفاحةَ.

- ذهب الرجلُ إلى السوق.

- اختر الجملة التي تحتوي على ثلاثة مفاعيل:

- أعلمتُ صديقي الخبرَ المهمَّ.

- أحب الأطفالُ اللعبَ في الحديقة.

- كتب الطالبُ الدرسَ في الدفتر.

.png)

.png)